|

Há vários anos atrás escrevi um texto sbre assertividade, salientando o lado expressivo dela, que se passeia entre a passividade e a agressividade. Escrevia eu: “Se delinearmos uma linha com a passividade num extremo e a agressividade no outro, o comportamento assertivo passeia-se por esta linha, por vezes aproxima-se mais de um extremo, por vezes mais do outro, mas nunca chega a atingir nenhum dos polos, nem fica indefinidamente na mesma posição. O que é que justifica a mudança de posição na linha? A situação. A assertividade envolve expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira directa, clara, honesta e apropriada ao contexto. Ou seja, num contexto tranquilo, sem grandes ameaças à minha identidade, aos meus direitos, o comportamento adequado (assertivo) aproxima-se mais do polo da passividade, numa postura receptiva, de permissão da proximidade do outro, com as defesas em baixo; num contexto hostil, em que os meus direitos são ameaçados e a minha identidade é desrespeitada, o comportamento adequado (igualmente assertivo porque de acordo com a situação) aproxima-se mais do polo da agressividade, em que as minhas defesas estão alerta e coloco limites à proximidade do outro no sentido de me proteger.” Continuo a achar esta clarificação importante, mas gostava de acrescentar também uma dimensão mais reflexiva/introspetiva da assertividade, cuja importância se tem salientado para mim nos últimos anos. Ou seja, para que eu me posso expressar de forma assertiva, preciso primeiro identificar as minhas reacções emocionais e as minhas necessidades por detrás delas. E para mim, este trabalho interno de reconhecimento/awareness faz necessariamente parte da postura assertiva, começa ali de certa forma. Então, enquanto terapeuta, se um dos objetivos com determinado paciente é ajudá-lo a desenvolver a capacidade de se afirmar e ser mais assertivo, eu começo impreterivelmente por ajudá-lo a reconhecer o seu mundo interior, as suas necessidades – o que é que o ativa? A que é que reage? Onde e como é que determinadas situações lhe tocam? Que necessidades fundamentais não estão a ser e precisam ser satisfeitas/cuidadas?… E é este trabalho interno que viabiliza posteriormente o expressar-se assertivamente. A capacidade de se afirmar começa por dentro, por encontrar a própria voz, por aquilo que eu gosto de chamar, inspirada no Carl Rogers, apessoar-se, tornar-se pessoa. E o treino da assertividade (a parte expressiva) de forma precipitada, sem este reconhecimento interno, é arriscado, corre o risco de ser vazio, não ter sustentação, e portanto nem ter capacidade de perdurar no tempo, perder-se facilmente, nem ser verdadeiramente assertivo, porque não se digeriu, não se mastigou internamente o que é que eu identifico precisar e o que é que eu intuo que são também as reacções emocionais e necessidades do outro por detrás do comportamento que me incomodou. A assertividade precisa crescer de dentro para fora e abraçar este contínuo de se ir expressando para fora, voltando sempre ao dentro para se fortalecer e quando necessário se reposicionar.

0 Comments

A pandemia do covid-19 implicou ajustes e adaptações nas vidas de todos nós. Há os que tiveram relativa facilidade neste ajuste, e até fizeram reformulações interessantes e desejadas nas suas vidas, e há os que tiveram mais dificuldade, para quem a situação foi mais desafiante e dura. Passados dois meses, há potencialmente novas mudanças, novas adaptações, que o cenário atual, ainda que gradualmente, impõe fazer – os que gostaram ou beneficiaram da experiência de confinamento, podem ter dificuldade agora no retorno ao registo anterior, e os que tiveram dificuldade com o confinamento, podem debater-se com a lentidão necessária do retorno. Independentemente de para que lado pendemos mais, darmo-nos tempo e espaço para ir fazendo o balanço desta experiência é importante para a integrarmos na nossa história, na nossa identidade, de uma forma o mais tranquila e saudável possível:

Enfim, há muito para refletir e integrar, e associado a um contexto de incerteza do que vai acontecer daqui para a frente – o retorno é definitivo ou vamos precisar voltar ao confinamento? Quando é que nos poderemos sentir mais seguros relativamente aos riscos de contágio? Quanto é que as dificuldades económicas decorrentes da pandemia me vão afetar? Quando é que me posso voltar a sentir um cidadão do mundo e desfrutar de uma mobilidade relativamente livre por ele?… É tempo de nos darmos espaço para ir formulando as nossas perguntas e encontrando as nossas respostas. Salvo situações mais radicais de fundamentalismos preocupantes, não há reações certas e erradas, nem opiniões certas e erradas, vamo-nos debruçando sobre elas à medida que as vamos sentindo presentes em nós, e vamo-nos construindo ou reconstruindo com elas. Em jeito de desafio numa viagem de carro, pedi ao meu companheiro sugestões para um novo texto aqui para o blog. A primeiro sugestão provocadora foi escrever como a psicoterapia não interessa a ninguém, seguida da qual sugeriu a reformulação de como a psicoterapia interessa a todos.

Ora, confesso que tenho tendencialmente uma postura de que a psicoterapia não interessa a toda a gente, no sentido de que nem todos se identificam com o registo psicoterapêutico, e um ponto muito importante num processo terapêutico é a motivação do paciente e confiança que o processo vai ser útil. Mas a ideia da psicoterapia interessar a todos não deixa de me fazer sentido segundo uma perspetiva diferente, a perspetiva de ser importante e interessar a todos o investimento na nossa saúde mental e os benefícios também de uma abordagem preventiva, em que se investe no nosso desenvolvimento e transformação pessoal através do auto-conhecimento e da exploração de formas alternativas saudáveis de estar e viver a vida. E de certa forma estas perspetivas são perfeitamente conciliáveis, a psicoterapia tem potencial para ser útil a toda a gente, desde que haja um interesse e uma disponibilidade em investir nela. Como é que a psicoterapia favorece a saúde mental? Quando a “doença mental” já está instalada, ou seja, quando há um problema psicológico identificado que justifica a procura de ajuda, a psicoterapia procura identificar os fatores que estão a contribuir para o problema, a dinâmica destes fatores que mantém o funcionamento problemático, o que é que está a impedir um funcionamento mais saudável, e a partir daqui explora e promove a experimentação de alternativas de funcionamento mais saudáveis, procurando identificar e mobilizar recursos existentes no campo/no sistema, internos e externos, que até ao momento não estavam acessíveis. Quando não há um problema psicológico claro, mas há um desejo de desenvolvimento e enriquecimento pessoal, a terapia pode ser útil, no sentido de favorecer o auto-conhecimento – o reconhecimento dos nossos padrões de funcionamento, a compreensão de como é que fazemos as escolhas que fazemos, o que é que nos move, como é que nos relacionamos com os outros e connosco mesmos. E esta forma de estar na vida mais consciente aumenta os nossos graus de liberdade de ação, permite-nos fazer escolhas mais conscientes e com maior potencial de trazer resultados benéficos à nossa vida, ajuda-nos a discriminar melhor o essencial do acessório, a escolher melhor as nossas lutas e as nossas “armas”, e isto tem um impacto potencialmente transformador nas nossas vidas, nas nossas relações e no mundo, já que cidadãos mais conscientes contribuem para um mundo melhor. No seguimento dos incêndios de Outubro do ano passado, escrevi um pequeno texto no facebook sobre o luto que me pediram para estender. Na altura escrevi: “Os incêndios destes dias deixaram novamente o país de luto. Há uma corrente geral de indignação, de revolta, e também de solidariedade. E o processo de luto comporta de facto todos estes elementos, permite-nos entrar em contacto e processar a zanga, a tristeza, o medo – todo um fluxo de emoções intensas e muitas vezes contraditórias; e contactar também com a nossa necessidade de suporte e (re)conexão connosco próprios, com os outros, e com o que é realmente importante na vida. E os processos de luto são importantes por isso mesmo, por nos proporcionarem um espaço e um tempo para processarmos todo o caos interior em que ficámos, acolhermos o apoio dos que nos rodeiam e empatizam com a nossa dor, e mobilizarmos os recursos necessários para as mudanças e adaptações que precisamos fazer. O luto é duro mas abre a porta à transformação e adaptação positiva. Que este luto nacional, e todos os nossos lutos, possam trazer mudanças importantes e sólidas.” Perder alguém que nos é importante é tão difícil, que tendemos a desvalorizar a importância do processo de luto, vendo-o muitas vezes como uma inevitabilidade que gostaríamos de dispensar. Vai muito ao encontro de uma tendência social geral para banir, abafar, pôr de parte o que é doloroso, procurando apenas contactar com o que traz satisfação e prazer. Esquecemos nesta hiper-desvalorização do doloroso, que ele tem uma função adaptativa, de processamento de uma perda, no caso do luto, e consequente favorecimento da adaptação e investimento numa nova realidade. Processar uma perda implica conectar com uma variedade de emoções associadas, entre a zanga, a tristeza, o medo,… e no processo de darmos algum sentido à experiência, passamos pelo choque, pela negação, pela revolta, pela apatia, pela aceitação, até chegarmos a um novo equilíbrio – é este processar da perda que permite a adaptação e investimento na nova realidade. Se não nos permitirmos este processar, a experiência de perda fica cristalizada dentro de nós, sem movimento, sem evolução, impedindo-nos de reformular e reinvestir na nossa vida. É também esta conexão connosco, com as nossas emoções, que nos permite reconhecer as nossas necessidades, e procurar o suporte de outros que nos possam ajudar a satisfazê-las, nomeadamente a necessidade de conforto, de ligação, de sentido. Neste processo de processamento da perda e reconexão connosco e com os que nos rodeiam, possibilitamos a mobilização dos recursos necessários para as mudanças e ajustes que sentimos necessidade ou queremos aproveitar para fazer. Porque ainda que o luto seja duro, também traz coisas importantes e positivas, ou pelo menos tem potencial para as trazer, se nos dermos a possibilidade de o viver. Entre algumas possibilidades de transformação positiva, podemos incluir, a título de exemplo, a reconexão ou reaproximação a pessoas de quem durante um tempo nos afastámos, ou o reconhecimento de competências e recursos que julgávamos não ter porque na presença do outro não sentimos necessidade de desenvolver, ou o investimento em projetos pessoais e/ou humanitários que foram ficando na gaveta e que agora sentimos novo ímpeto para retomar, ou a reformulação de valores, tornando-se mais claro o que é que realmente valorizamos na nossa vida. Neste sentido o meu apelo é para não se assustarem nem desvalorizarem o luto, e pelo contrário darem-se espaço para o viver e processar. Esta semana numa sessão surgiu a importância de escolhermos as nossas batalhas. Tendemos a achar que nos devíamos afirmar e defender em todas as situações, sem reconhecer os riscos desta postura. Quando luto em todas as frentes que se me deparam, disperso-me, desgasto-me, perco em eficácia, e frustro-me e desmoralizo com as demasiadas derrotas que vão inevitavelmente surgir. Por sua vez quando escolho as minhas batalhas, abrindo mão das que não são prioritárias, foco-me e invisto no meu objetivo, avalio melhor o que é necessário para ter sucesso e estabeleço a minha estratégia, torno-me mais eficaz, tenho menos derrotas a desmoralizar-me, venço mais, e aumento a minha auto-confiança e sentido de auto-eficácia. Por outro lado, muitas vezes a nossa necessidade de nos afirmarmos está assente numa necessidade de mudarmos o outro ou a sua perspetiva, e recriminamo-nos por não termos sido suficientemente firmes e eloquentes na nossa argumentação, acreditando que poderíamos mudar o outro (e vencer a nossa batalha) se o tivéssemos sido. Se é verdade que a segurança e eloquência de uma argumentação tem o potencial de tocar o outro e alterar a sua perspetiva ou a sua atitude, tendemos a desvalorizar o papel do recetor no sucesso desta demanda, e a realidade é que a nossa afirmação só toca o coração do outro se ele estiver disponível para ser tocado. O que isto implica é que a maior parte das batalhas que travamos caem em saco vazio ou escalam para uma luta de poder em que ambos os lados querem convencer o outro mas nenhum está disponível para ser convencido. No fim, gastámos uma quantidade imensa de energia numa demanda inútil e desmoralizadora. Na base deste fenómeno está a premissa bem conhecida dos psicólogos, que lutamos diariamente para incutir nos nossos pacientes (é a nossa batalha), de que não temos o poder de mudar os outros, apenas de nos mudarmos a nós próprios. Curiosamente, recentemente vi um vídeo da Esther Perel, uma terapeuta de casal, que vai um bocadinho além e diz qualquer coisa como – mudamos o outro mudando-nos a nós. E conciliando ambas as ideias – a maior parte das batalhas são infrutíferas, mudamos os outros mudando-nos a nós – tenho cada vez mais a sensação que tanto mais mudamos o outro quanto menos batalhamos para o mudar. Se eu mudar a minha postura combativa para uma postura mais aceitante do outro e/ou da minha incapacidade de o mudar, crio mais espaço, potencialmente, para o outro processar as suas coisas ao seu ritmo e direcionar os seus recursos para repensar a sua atitude mais do que se defender. Experimente, por exemplo, numa discussão em casal ou com um familiar ou um amigo, desculpar-se por aquilo em que magoou o outro, em vez de se queixar daquilo em que o outro o magoou. Vai notar que frequentemente o outro vai aceitar as suas desculpas e desculpar-se também por sua vez da dor que lhe causou a si. Já quando se leva a discussão como uma batalha, a tendência é ambos atacarem e nenhum se desculpar. Não se lance portanto impulsivamente a todas as lutas, faça escolhas, perceba que situações precisam que se afirme e lute, e quais beneficiam de baixar as armas e procurar acordos. No final saboreie os sucessos que estas escolhas lhe trarão. Para nos inscrevermos numa iniciativa de desenvolvimento pessoal, seja um grupo seja um workshop, queremos antes de mais perceber o que isso é.

Idealmente, enquanto alguém que quer lançar iniciativas deste género, eu deveria ser capaz de apresentar de forma sucinta e motivadora, em jeito de pitch, o que é que é isto de desenvolvimento pessoal e porque é que vale a pena. Mas quando tento, sai uma coisa complexa, muito pouco clara, que vai não vai deixa as pessoas mais assustadas do que motivadas. Há forças estranhas em jogo nesta minha dificuldade, imediatamente me surge que eu sou melhor a desenvolver ideias e elaborar sobre elas do que em resumi-las, mas depois percebo que não é bem verdade, já fui congratulada ao longo da vida pela minha capacidade de síntese e outras vezes criticada por esta mesma síntese. Pelo que talvez não seja por aqui. Depois surge-me a justificação de que desenvolvimento pessoal não se explica, experiencia-se. E se por um lado tendo a achar que é possível e até importante pôr palavras nas nossas experiências, faz-me imenso sentido ao mesmo tempo que desenvolvimento pessoal não se explique propriamente. Todas as minhas experiências de desenvolvimento pessoal foram vividas, e mesmo os momentos de reflexão e introspeção foram saboreados enquanto experiência, acompanhados de sensações no corpo que transformaram a coisa em muito mais do que um produto mental. É engraçado que esta ideia de sentir no corpo mais do que meramente pensar, que me é muito quentinha e motivadora, é o que assusta várias pessoas, talvez como se temessem ser engolidas pelo seu corpo, ou perderem o controlo, talvez seja mais por aqui. E aqui penso “não, mas eu nisto posso esclarecê-las e tranquilizá-las, já que eu própria tive imenso medo de perder o controlo ao juntar um corpo que sente e se expressa à minha hiper-investida cabeça”. É que isto de nos permitirmos sentir realmente assusta, tudo o que é novo e não familiar assusta. Mas também é verdade que quando reconhecemos que temos um corpo ligado à cabeça, ou melhor, que a própria cabeça faz parte de um corpo, o susto transforma-se em potencialidade. Viver com uma cabeça hiper-investida é como andar ao pé-coxinho para proteger uma segunda perna que em tempos se partiu. Algures no tempo foi preciso protegê-la para sarar, e temos medo de nos magoarmos e piorarmos se a voltarmos a usar, mas a certa altura vale a pena com jeitinho e gradualmente re-integrá-la como membro ativo do corpo, porque podemos viver eternamente ao pé-coxinho mas aumentamos muito os nossos graus de liberdade se possibilitarmos que as duas se articulem e damos suporte vitalizante à primeira perna, que sozinha se pesa e se desgasta muito mais. Corpo e cabeça é isto mesmo, o corpo assusta-nos porque sente muito as coisas, deixa-nos mais em contacto com a nossa vulnerabilidade, temos medo de nos magoar se o pusermos mais em acção; o que nos esquecemos de contemplar é que aproveitá-lo mais aumenta o leque de possibilidades no mundo e ajuda a cabeça a exercer melhor a sua função, é muito mais enriquecedor. É isto que se ganha com desenvolvimento pessoal, reconhecimento de todas as nossas partes e melhor uso de cada uma delas e da articulação entre todas. Já vai longo, eu sei, mas aos que ficaram suficientemente motivados para chegar aqui, deixem-me acrescentar que creio que a minha dificuldade em explicar desenvolvimento pessoal prende-se também com o facto de ser um processo, e não uma conquista estática, e muito idiossincrático, o ritmo e o que se desenvolve é diferente para cada um. Experiências de desenvolvimento pessoal abrem portas, cada um vive e descobre coisas diferentes em cada uma e explora as portas seguintes a partir da experiência com as anteriores. A troca e a partilha em grupo por sua vez abre mais portas e convida a mais possibilidades de as abrir e explorar. O factor grupo também tende a assustar mas novamente é a mesma ideia, o que começa por assustar acaba por facilitar. Portanto, o que é que é desenvolvimento pessoal? É auto-descoberta, reconhecimento de como funcionamos, o que são as nossas potencialidades e os nossos desafios. É experimentarmo-nos em contacto com os outros, perceber o que gostamos e não gostamos, o que nos é mais fácil e mais difícil. É olharmos e compreendermos o que é antigo em nós e disponibilizarmo-nos para experimentar o que pode ser novo ou vivido diferente. É para todos? Um lado meu gostava que fosse, há potencial enriquecedor e transformador para todos, mas nem todos nos identificamos com o mesmo registo, nem todos gostamos do mesmo tipo de experiências, ou nem todos estamos num período das nossas vidas em que faça sentido. Para os que se entusiasmam com este tipo de desafios, no fim vão encontrar muitas definições de desenvolvimento pessoal que vos vão fazer muito sentido e ser muito fáceis de compreender, depois de se darem a oportunidade de o viver. Tenho-me apercebido como compramos rótulos negativos sobre nos próprios, traços que nos apontam de forma muitas vezes abusiva e injusta, que acabamos por interiorizar e auto-definirmo-nos com eles. E esta parte da interiorização é a mais cruel para mim, e explico porquê: A partir do momento em que acreditamos no que nos vendem e passamos a definir-nos com esse rótulo, passamos também a apresentar-nos ao mundo muito de acordo com ele. Naturalmente que as pessoas reagem a nós de acordo com esta postura que adoptámos, e nós vamos reforçando a ideia que isto nos define mesmo, já que toda a gente no-lo reconhece e no-lo aponta. Vejamos um exemplo: Imaginemos alguém cujos cuidadores rotularam de teimoso, de tal forma que esta ideia foi-se enraizando na pessoa, e ela própria já se apresenta como tal, vê reflexos da sua teimosia em tudo, e torna-se menos capaz de distinguir teimosia (que tem uma conotação tendencialmente negativa) de por exemplo determinação, dedicação, investimento, persistência (com conotações bem mais positivas). Como esta pessoa se reconhece como teimosa, facilmente vai referir esta sua característica numa qualquer conversa ou apresentação, em vez de características que talvez sejam mais fiéis à pessoa em que entretanto se tornou, talvez de facto determinada, investida, persistente. E se é a teimosia que refere, é como teimosa que a vão ver, não como determinada e persistente. É duplamente cruel: por um lado nós próprios vemo-nos defeituosos onde talvez existam qualidades, e influenciamos os outros a verem-nos pelos mesmos olhos negativos. O antídoto que sugiro é procurar definir com clareza o que é que faz efetivamente de cada um de nós teimoso (por exemplo), num espectro contínuo entre dimensões mais positivas e mais negativas da teimosia, e por outro lado analisar bem as situações, perceber quando se está a ser teimoso de facto, ou quando há adjetivos que qualificariam muito melhor a nossa atitude naquele momento, pela positiva ou pela negativa. A ideia é aumentarmos o nosso vocabulário e sermos mais precisos nas nossas auto-avaliações, para podermos alterar a nossa postura quando nos apontam teimosia (por exemplo) com razão, mas também nos defendermos e reconhecermos as nossas qualidades e a nossa flexibilidade quando abusam na forma negativa e cristalizada como nos definem. “Estas são as regras do jogo” Tenho me apercebido com vários pacientes, e mesmo com pessoas da minha vida pessoal, e por vezes eu própria, que a ideia de colocar limites é muito assustadora, traz a ameaça da perda, de magoar o outro a um nível que destrua a relação.

Ainda que os nossos limites possam sim ser incompreendidos pelo outro e por isso fazerem-no sentir-se magoado, e até possam ser prelúdios de um fim se o outro não os souber acolher e respeitar, também é verdade que são os limites, as “regras do jogo”, que nos permitem interagir de uma forma positiva e construtiva, que dá estrutura, segurança, e favorece as relações. Ao refletir sobre esta dificuldade em colocarmos limites, tem-me surgido que parte dela poderá advir também de uma distorção ou um enviesamento que sinto que fazemos no a quem é que sentimos que os estamos a colocar. Geralmente o outro sente que lhe estamos a colocar limites a ele, e parece-me que frequentemente compramos esta ideia, quando na realidade estamos, ou deveríamos estar, a colocar limites a nós próprios, o que podendo parecer o mesmo é na realidade bastante diferente e a própria experiência psicológica de o fazer é diferente e em mais do que um sentido. Quando sinto que estou a colocar limites ao outro sinto que o estou a privar da liberdade dele, quando reconheço que estou a colocar limites a mim próprio percebo que estou a usar da minha liberdade para me proteger ou defender, que é bastante diferente. Imaginemos uma discussão exaltada e infrutífera com um familiar perante a qual digo “chega, não vou mais alimentar esta discussão hoje”; se achar que estou a colocar um limite ao outro, a minha experiência é tendencialmente bem mais negativa, e a meu ver incorreta, do que se reconhecer que não o estou a impedir a ele mas sim a colocar um limite a mim, sou eu que decido alimentar ou descontinuar a discussão naquele momento. Apesar de eu ver benefícios no perceber que é a nós, mais do que aos outros, que colocamos, ou deveríamos colocar, limites, este reconhecimento nem sempre é suficientemente motivador; colocarmo-nos limites a nós pode ser tão ou mais difícil do que supostamente os colocarmos aos outros; isto porque temos uma certa tendência para esperar que os outros cooperem e ressentimo-nos quando nos sentimos abusados, advogando que eles deveriam ser mais maduros, mais compreensivos, mais respeitadores, enfim; e esta postura de nos colocarmos limites a nós implica assumirmos que, apesar de podermos ficar magoados ou desiludidos com as atitudes do outro, é nossa responsabilidade acima de tudo tomarmos uma atitude afirmativa e auto-protetora perante os potenciais abusos dele e mantermo-nos fiéis às nossas decisões. Os limites mais produtivos, ainda que talvez mais difíceis, precisamente pela responsabilidade que acarretam, passam por:

Tudo isto aguentando a angústia e o medo que a situação também nos causa a nós (e lá está, essencialmente medo da perda do outro ou do seu amor). Parece difícil? Talvez porque realmente o seja, mas quando temos a coragem de nos responsabilizarmos e tomarmos as rédeas da nossa vida, colocando-nos os limites que isso implica, tendemos a acabar por nos sentir mais seguros e satisfeitos nas nossas relações, porque contribuímos para elas se tornarem menos caóticas, menos pesadas, mais saudáveis, mais seguras. Há uns tempos mais do que um paciente meu recomendou-me o livro “Amor e desejo na relação conjugal” da Esther Perel, que pude comprovar que é um livro que vale muito a pena ler.

Entre vários aspetos importantes abordados, quero hoje salientar duas ideias, interligadas, que a autora apresenta, e cujo reconhecimento é extremamente importante num casal. São elas:

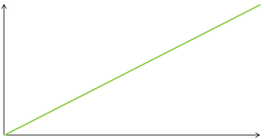

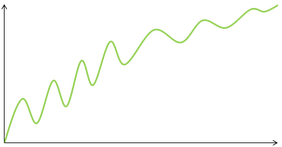

A Esther explica que “aquilo que faz com que seja tão difícil conservar o desejo [numa relação conjugal] ao longo do tempo é o facto de isso exigir a reconciliação de duas forças opostas: liberdade e compromisso”. A liberdade por vezes assusta e traz o medo do abandono, o compromisso por vezes sufoca e traz o medo da auto-aniquilação. Frequentemente os problemas conjugais surgem associados a uma discrepância entre as necessidades de cada parceiro, um a sentir necessidade de mais compromisso, o outro de mais liberdade. O que é que contribui para a dificuldade em gerir esta dualidade nas relações? É aqui que entram frequentemente as marcas das nossas relações de infância, o tipo de vinculação que estabelecemos com os nossos cuidadores. Diz a Esther: “O grau em que as nossas relações de infância nutrem ou obstruem as duas necessidades antagónicas [necessidade de comunhão e de independência] irá determinar as vulnerabilidades que trazemos para as relações adultas: aquilo que mais queremos e aquilo que mais receamos.” “A capacidade de nos afastarmos dos nossos entes amados ao mesmo tempo que confiamos na sua constância assenta na segurança dos laços de infância. Quanto mais confiamos, mais longe nos conseguimos aventurar”. Já quando as vinculações que estabelecemos foram inseguras, sem equilíbrio entre a satisfação das necessidades de proximidade e de autonomia, tendemos a desenvolver ou uma necessidade imensa de liberdade e uma sensação de sufoco quando numa relação de compromisso (fruto tendencialmente de relações com cuidadores muito asfixiantes), ou uma necessidade imensa de compromisso e intimidade e uma sensação de abandono perante os movimentos de independência do outro (fruto tendencialmente de cuidadores mais ausentes e abandónicos). Como é que se gere esta dualidade entre necessidade de comunhão e de independência numa relação? A autora diz-nos: “É no reconhecimento e na gestão da dualidade que reside a sobrevivência do desejo”. “A intimidade erótica é um ato de generosidade e de egocentrismo, de dar e de receber. Temos de conseguir entrar no corpo ou no espaço erótico do outro, sem o terror de sermos engolidos e nos perdermos. Ao mesmo tempo, temos de conseguir entrar dentro de nós, rendermo-nos à absorção em nós mesmos na presença do outro, acreditando que o outro ainda lá estará quando regressarmos, que não se irá sentir rejeitado pela nossa ausência temporária. Temos de conseguir ligar-nos ao outro sem o terror da aniquilação, e temos de conseguir vivenciar a distância sem o terror do abandono.” “Harmonizar a vida doméstica com a vida erótica é um ato de equilíbrio delicado que, na melhor das hipóteses, só conseguimos realizar de forma intermitente. Exige que se conheça o outro, ao mesmo tempo que se reconhece o seu mistério persistente; que se crie segurança, ao mesmo tempo que se permanece aberto ao desconhecido; que se cultive uma intimidade que respeite a privacidade. Distância e comunhão alternam, ou sucedem-se em contraponto. O desejo resiste ao confinamento, e o compromisso não tem de engolir toda a liberdade.” A autora sugere um exercício que ajuda a perceber esta gestão: “– Quero que inspire profundamente e que retenha o ar nos pulmões o máximo que conseguir – peço. O oxigénio fresco rapidamente dá lugar ao dióxido de carbono, forçando-o a expirar. A princípio, a sensação de expirar é maravilhosa, mas passados alguns momentos anseia por novo oxigénio. – Não pode escolher entre inspirar ou expirar – explico –, tem de fazer ambas as coisas. O mesmo acontece com a intimidade e a paixão. – Explico que a tensão entre segurança e aventura é um paradoxo a gerir, não um problema a resolver. É um quebra-cabeças. – Consegue ter consciência de cada um dos polos? Precisa de cada um deles em alturas diferentes, mas não pode ter ambos ao mesmo tempo. Consegue aceitar essa realidade? A questão não se resume a “ou isto, ou aquilo”; é antes uma situação em que se obtém os benefícios de cada um sem deixar de reconhecer as limitações dos dois. É um fluxo e refluxo.” Como diz Anaïs Nin, citado pela autora deste livro: “O amor nunca morre de morte natural. Morre por não sabermos reabastecer a sua fonte.” Socialmente parece haver uma expectativa de evoluirmos linearmente ao longo do tempo; vendem-nos a ideia de que é suposto estarmos sempre a crescer e a melhorar. Na prática isto não acontece, não evoluímos ou melhoramos de forma linear, temos altos e baixos, tendemos a oscilar. O problema é que, perante a expectativa, irrealista e eu diria mesmo que errada, de que o saudável seria melhorarmos de forma linear, quando vemos alguém mais em baixo, depois de um período em que se tenha sentido melhor, conotamos este “baixo” como um retrocesso, julgamos que a pessoa está a piorar, e explicita ou implicitamente passamos-lhe esta mensagem, mostramo-nos preocupados e desanimados com o seu estado de saúde mental. Por sua vez, os que voltam a sentir-se em baixo, pelas suas próprias expectativas e o desânimo que lêem nos outros, sentem uma grande frustração e desmoralização, sentem-se a falhar; e aí sim, com o acréscimo de toda a culpa associada, acabam por estagnar ou cristalizar cada vez mais nos seus esquemas problemáticos e desadaptativos; acabam por desistir de lutar. Na realidade, evoluímos sim, mas num movimento ondulatório, como o que ilustro na figura abaixo: Se analisarmos com cuidado, percebemos que temos altos e baixos sim, mas que também os baixos estão em processo de melhoria, tendem a ser cada vez menos baixos, oscilamos mas num movimento ascendente.

Se soubermos naturalizar estes baixos e reconhecer e reforçar o progresso que está a ser feito, favorecemos o ânimo e a coragem das pessoas para continuarem a lutar e a crescer, e prevenimos uma desmoralização desnecessária que pode bloquear ou atrasar este processo. Na realidade, mesmo o conceito de evolução linear em termos estatísticos, é uma mera redução dos pontos oscilantes ao longo do tempo à sua tendência de crescimento – a tendência é uma evolução linear positiva, mas o processo em si é oscilante. Não me querendo alongar em demasia, gostaria ainda de acrescentar uma consideração importante, é que do meu ponto de vista, na realidade esta evolução em onda ascendente é mais produtiva do que seria uma evolução estritamente linear. Esta evolução ondulatória permite-nos ensaiar sucessivamente formas mais eficazes de lidarmos com os “baixos” e consolidar as nossas conquistas perante os desafios mais dolorosos. Numa evolução estritamente linear não teríamos a possibilidade de perceber e treinar como lidar com os “baixos”, e num futuro em que eles voltassem a surgir, estaríamos menos capazes de lhes reagirmos de forma positiva e eficaz. É na possibilidade de treinarmos como lidar com os “baixos”, que a diferença para os altos vai diminuindo e nos tornamos mais sólidos e consistentes na capacidade de lidar positiva e eficazmente com os desafios que a vida nos coloca. Não desmoralize com os seus "baixos" nem com os dos outros, acolha-os e estimule que sejam aproveitados para continuar a crescer. |

Autora

Joana Fojo Ferreira Acompanhe as atualizações nas redes sociais

Ou receba cada novo post no seu e-mail introduzindo o seu endereço de e-mail abaixo

|

Feed RSS

Feed RSS